サーキットやワインディングで真剣にドライブしているとき、私は頭がフル回転しているようにも、まるで何も考えていないようにも感じる。

全身に伝わるマシンの挙動を、ただ受動的に受け取っているだけのようにも思えるし、同時にそれを情報として処理しているようにも感じる。

運転を終え、記憶をたどっていくうちに、その日の問題点が浮かび上がる。

レンタルカートであれば、ほぼ同一条件でのラップタイムという厳しい現実が、眼前に明確な数値として立ちはだかる。

私は、それらから目を背けることができない。

気がつくと、どうすれば問題を解決できるか、どうすればラップを縮められるかを考えている。

頭の中で、タイヤのグリップ、荷重移動、ライン取りなどをめぐる思考実験を繰り返し、仮説として解決策を組み立てていく。

それをイメージトレーニングで身体に刷り込み、マシンに乗って実際のドライビングを通じて検証する。

もはや還暦を迎えた私には、プロレーサーとしての未来はない。

では、なぜそこまで運転に没頭するのか──そう自問してみても、「楽しいから」という無邪気な答えは、もはや出てこない。

なぜなら、コーナリングはあまりに繊細で複雑であり、タイム短縮にはまだ気づけていない課題が山ほど存在すると知っているからだ。

真剣に走り出す前、私は必ず考えている。

前回の課題をどう乗り越えるか。

ラップを縮めるには、何を試し、何を変えるべきか。

だが、いくら考えても、走らなければ前には進まない。

そして、いくら走っても、明確な仮説を持っていなければ向上しない。

昨日のワインディングで気づいた、あのターンインの曖昧さ。

ブレーキの“抜き”が早かったのか、それともリアの荷重が抜けすぎたのか。

コーナー侵入時に「ブレーキの残し」をどう織り込むか?

操作の順番ではなく、荷重とヨーが“発生する必然”をどう描くか。

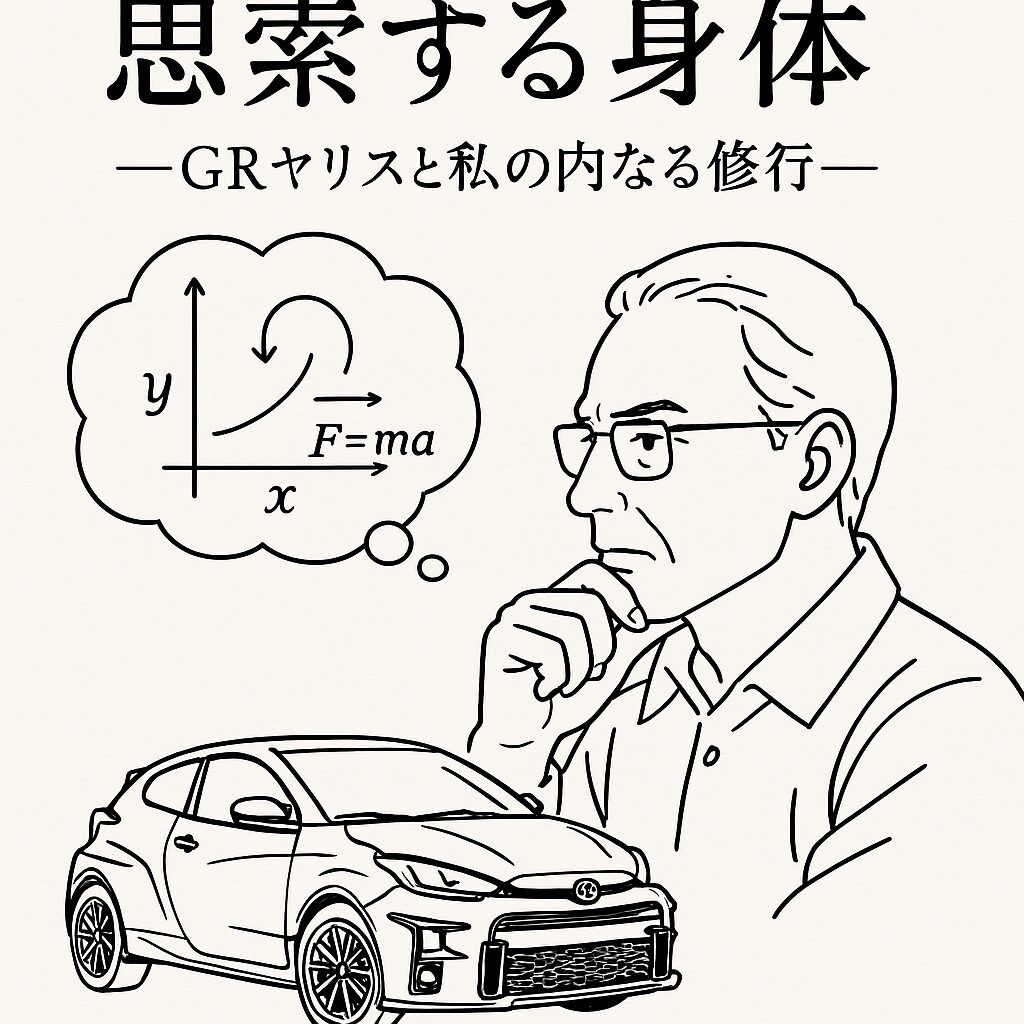

その思索は、じっと宙の一点を凝視しながら、

自分の感覚と、力学モデルと、運転体験の交差点で起きている。

運転とは、私にとって物理と思索と身体運動の連携であり、GRヤリスやレンタルカートは、それを磨き上げるための絶好の場を与えてくれているように思う。

これは、趣味であり、遊びであり、同時に何かの修行のようでもある。

そして何より、私にとっては“内なる静けさ”を取り戻す行為なのかもしれない。

Contents

第1章|なぜ「考える」だけでは上達しないのか

サーキットやワインディングでの走行は、外から見れば単なる反復運動に見えるかもしれない。しかし、その裏では常に自問自答が繰り返されている。私は今日、どこをミスしたのか。なぜ、そのミスが起きたのか。そして、次はどうすればよいのか。

しかし、これらの問いをどれだけ理屈で整理しても、運転という行為そのものが身体を介した動作である限り、頭の中だけでは解決できない。荷重のかかり方、タイヤの鳴き、姿勢変化の兆し──それらは論理よりも感覚で知るものであり、感覚は走らなければ育たない。

つまり、「考える」ことは必要条件だが、十分条件ではない。思考を現実に接続するには、必ず“走る”という実践が求められるのだ。

第2章|なぜ「走る」だけでも上達しないのか

一方で、ただ走るだけでは、何も変わらないという現実もある。意図なき走行は再現性を生まず、再現性のない操作は上達につながらない。

走行中に得られるフィードバックは膨大だ。しかし、そこに「問い」がなければ、単なる感覚の通過に終わってしまう。問いがあることで、私たちは特定の挙動を注意深く観察し、原因と結果の関係に仮説を立てることができる。

その問いの原型は、たいてい前回の失敗にある。そしてその失敗をどう解釈し、どう置き換えるかが、走行という行為に文脈を与えてくれる。だからこそ、「走ること」だけでは足りない。走る前に、考える時間が必要なのだ。

第3章|マシンは問いを返してくる

GRヤリスは、極めて高精度なフィードバック装置である。特に後期型の8速ATは、ドライバーの粗雑な入力すらも滑らかに収束させてしまう精度を持つが、それでも正しい入力をすれば、車体はそれに応じた挙動で応えてくれる。

それはまるで、「お前の今の舵角、ブレーキ、荷重移動は、こういう動きになるぞ」と教えてくれる教師のようでもあり、時には「それは違う」と突き返してくる師匠のようでもある。

私にとってGRヤリスは、単なる移動手段ではなく、問いを突き返してくる存在だ。自分の操作が正確だったかどうか、その場では答えてくれない。しかし、走り終えて思い返すと、たしかに「伝えていた」ことに気づかされる。だからこそ、このマシンと対話を続ける価値がある。

第4章|上達とは“感覚の解像度”が上がること

運転の面白さとは、結果だけでなく“気づきの質”が上がっていく過程にある。はじめはただ怖かったコーナーが、やがて「どう怖いか」が分かり、さらに「どこで何をすればその怖さが変わるのか」が分かるようになる。

これは単に技術的にうまくなったというより、感覚の解像度が上がったことによるものだ。タイヤの接地感、路面のうねり、アクセルの戻し方と再加速のタイミング──そうした微細な違いに気づき、修正できるようになる。

言葉にできないまま通り過ぎていた感覚が、やがて言語化され、操作に還元されていく。そのプロセスが、まさに「上達」なのだ。

第5章|年齢と身体と、なお続く修行

年齢を重ねると、判断の速さや身体反応の鋭さは確実に落ちていく。それは否定しようがない。しかし、その一方で「何が重要か」に対する洞察は、年齢とともに研ぎ澄まされていく。

若い頃は、スピードや大胆さが正義だった。しかし今の私は、1つのターンインに込める意思の繊細さ、1本のラインをトレースする集中力、身体の余白を感じながら行う制御にこそ、美しさを感じる。

上達とは、速さではなく深さである。60歳を迎えても、私はまだ運転がうまくなりたいと思っている。むしろ今のほうが、上達への渇望は純度を増している。

第6章|私はなぜ走るのか

誰かと競っているわけではない。表彰台も、観客も、評価もない。あるのは、昨日の自分と、今日の自分だけだ。

その自分に、少しでも近づけたと感じる瞬間。それが、「うまく走れた」と思える感覚の正体なのだろう。だからこそ、私は走る。

うまくなりたい。けれど、それは速くなることとは少し違う。自分が描いた理想の操作に、身体と感覚が近づいていくこと。それが、たまらなく面白い。

GRヤリスは、それを許してくれる数少ない存在だ。限界域を目指す走行において、暴れず、逃げず、受け止めてくれる。そこに、私は信頼を置いている。

結語|静けさの中にある運動

クルマの中で、一人の時間がある。忘れかけた感覚を呼び起こし、昨日の誤差を思い出し、今日の答えを探しにいく。ハンドルを握るとは、今の私を“外”ではなく“内”に向かわせる行為なのかもしれない。

そしてまた、走り出す。次の問いと、次の答えのために。