Contents

はじめに

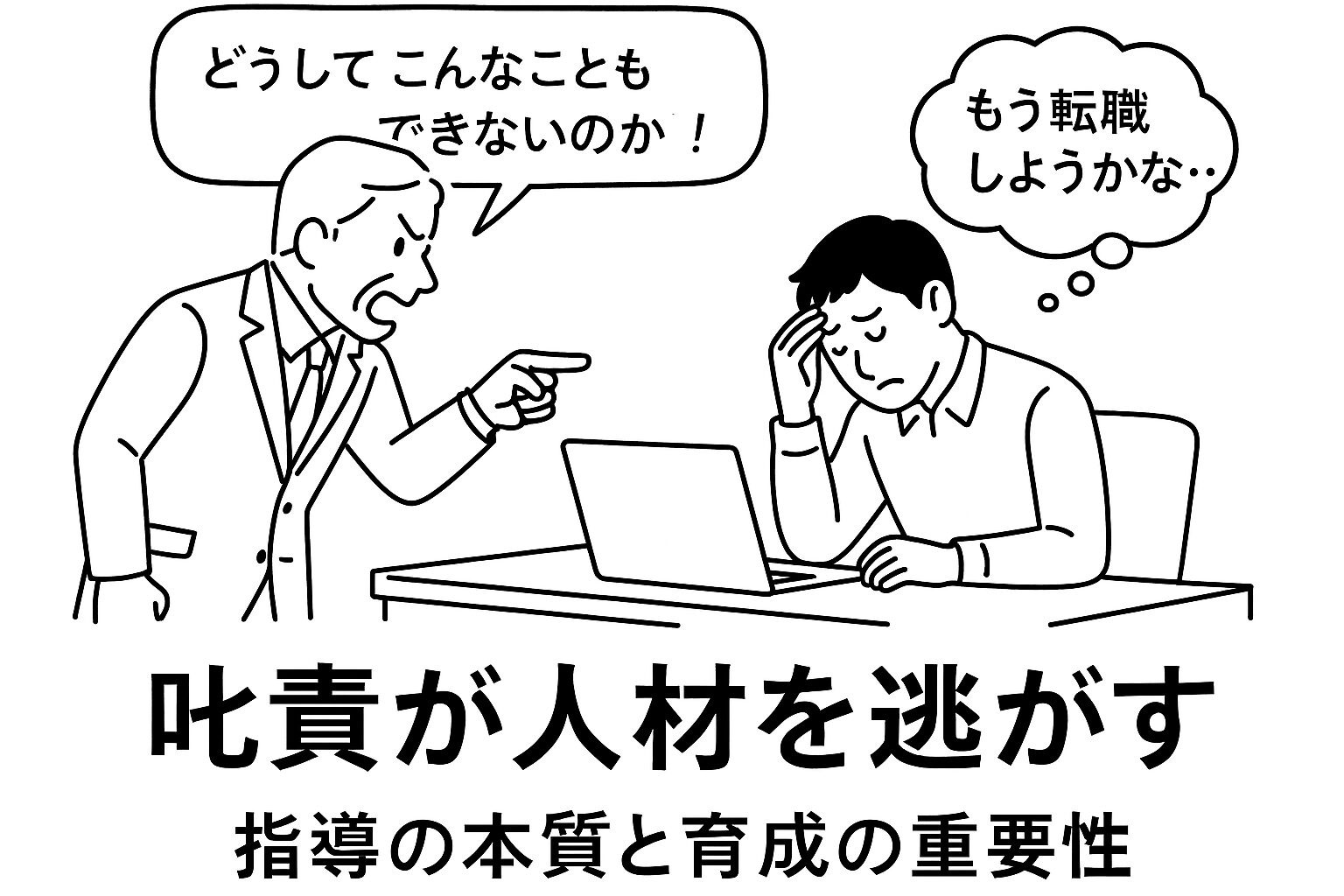

「叱責は教育の一環」「厳しく育てなければ部下は伸びない」──こうした考え方は、まだ多くの管理職の中に残っています。

しかし、産業医として現場を見てきた私の結論は明確です。叱責は人材育成につながらないどころか、優秀な人材を組織から逃がす行為なのです。

この記事では、なぜ叱責が人材流出を招くのか、そしてこれからの時代に必要な「育成と定着」のマネジメント戦略について解説します。

👉関連記事:職場で叱責がNGな3つの理由|産業医の現場知

成果につながらない「怒りの発散」

部下や後輩のミスを見つけたとき、感情的に怒ってしまうのは理解できます。しかし、その怒りを叱責としてぶつけても、状況は改善しません。

叱責の弊害

ミスの原因が改善されない

相手のモチベーションを奪う

「怒られないように隠す」行動が増える

結果として、叱責は問題解決どころか再発リスクを高めるのです。

真の指導とは何か?

では、管理職はミスをどう扱えばよいのでしょうか。答えはシンプルです。

仕組みを見直す

なぜミスが起きたのかを一緒に分析する

作業フローやマニュアルを改善する

繰り返しを防ぐ仕組みを導入する

指導のアプローチ

一方的に責めるのではなく、対話を重ねる

一度で効果がなければ、別の方法を試す

改善行動を観察し、進歩を認める

これらはすべて「再現性のある成長」を支える方法です。叱責は一時的な発散に過ぎませんが、指導は未来につながる投資です。

👉関連記事:叱責と指導の違いとは?|怒りと未熟さが生む職場の危機

「与えられた人材」をどう活かすか?

多くの職場では、上司も部下も人事権を自由に持てません。つまり、与えられたメンバーで成果を出すしかないのです。

叱責がもたらす人材リスク

優秀な部下ほど転職を選びやすい

転職市場が売り手優位な時代、すぐに新しい職場を見つけられる

後任が前任者より優秀である保証はない

つまり、「できないなら辞めればいい」という発想は、組織にとって最も危険な自己破壊行為なのです。

優秀な人ほど辞めていく時代

「最近の若手は打たれ弱い」と嘆く声を耳にします。しかし現実は違います。

能力の高い人材ほど転職市場での選択肢が豊富

「こんな職場にしがみつく必要はない」と判断しやすい

選択肢がある人から順番に辞めていく

この現実を直視すれば、叱責は組織の競争力を削ぐ行為だとわかります。

育成と定着が企業の生存戦略

2020年代の日本は、少子化と人材不足が深刻化しています。採用コストは増加し、即戦力人材の確保は難しくなる一方です。

これから必要なのは

心理的安全性を確保した職場づくり

熟達者の重視:勤続年数ではなく実力を評価する仕組み

育てる力を持つ管理職:怒りではなく成長を引き出す指導力

人材は「消耗品」ではなく、投資対象です。叱責で人材を消耗させていては、組織の未来はありません。

👉関連記事:叱責とパワハラの心理|傲りと侮りをメタ認知で修正する

まとめ

叱責は「怒りの発散」に過ぎず、成果にも教育効果にもつながらない

与えられた人材をどう育て、定着させるかが管理職の使命

優秀な人材ほど、叱責を受ければすぐに辞めていく

少子化・人材流動化の時代、育成と定着は企業の生存戦略

上司や先輩としての本当の役割は、怒ることではありません。部下を育て、組織に定着させる力こそが、これからのリーダーに求められる最大のスキルなのです。

👉関連記事: