Contents

はじめに

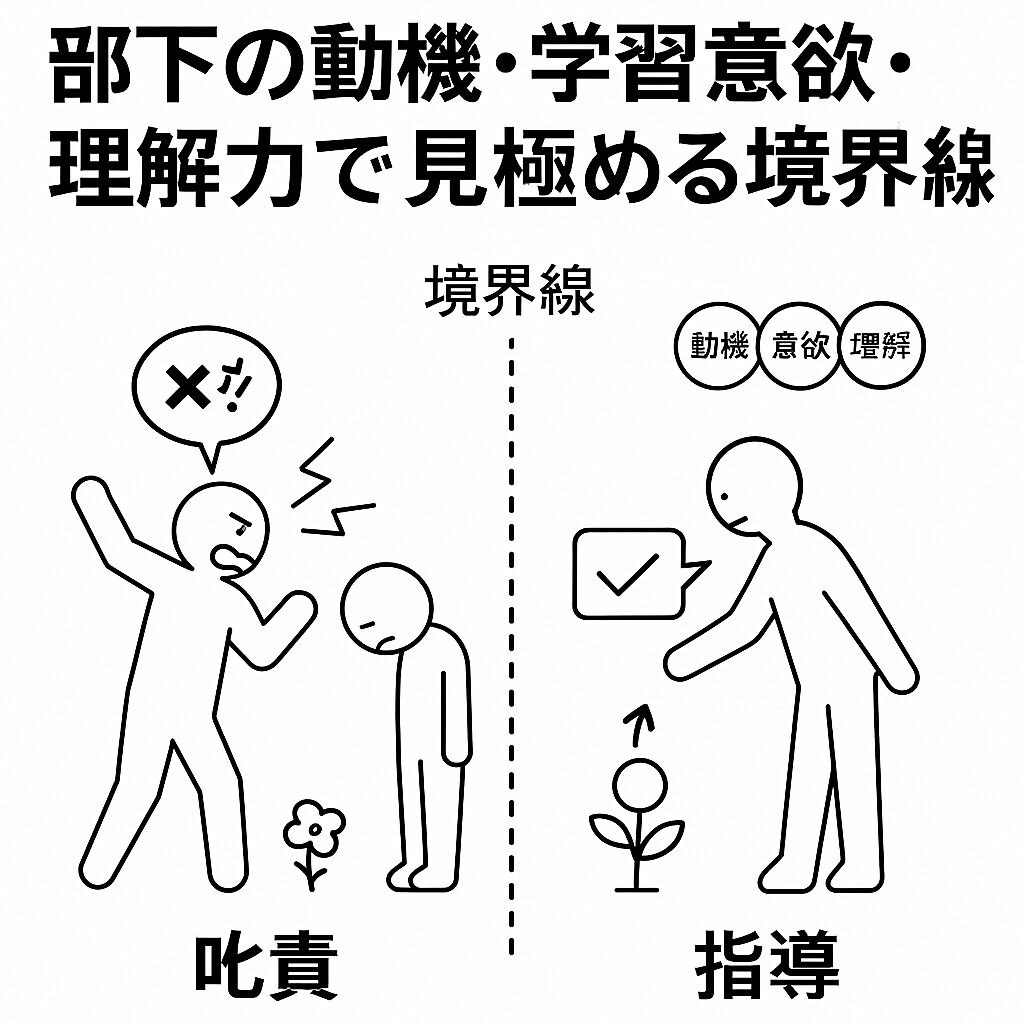

本記事を読むと、指導と叱責の境界線が自分の中で明確になります。

「厳しく叱るのも指導のうちだろう」──

そう思いながら部下に強い口調で注意したあと、

「これってあとからパワハラで訴えたりしないだろうか…」と不安になることは、今後ぐっと減っていくはずです。

産業医として多くの職場トラブルを見てきましたが、

現場で頻繁に起きているのは 「指導のつもりの叱責」 による人材流出やメンタル不調です。

叱責は感情の発露であり、指導は成長を促す対話です。

この違いを理解しないまま「指導のつもりで叱責」を繰り返すと、

職場は活力を失い、最悪の場合は深刻な問題に発展します。

本記事では、

叱責と指導の違いを具体的に整理し

どこまでが指導で、どこからが叱責なのか

そして なぜ未熟な管理職が職場に危機をもたらすのか

を解説していきます。

叱責と指導の基本的な違い

まず、言葉の定義を明確にしておきます。

● 叱責とは

相手の過ちをきっかけに、自分の怒りを相手にぶつけて強く非難すること

怒鳴る、大声で責める、人前で辱めるなど、感情の表出が強い

● 指導とは

相手の成長を目的に、冷静かつ具体的に改善点を伝えること

相手への尊重と建設的な姿勢を前提にする

すなわち、

叱責=怒り先行、指導=改善先行

という明確な違いがあります。

しかし、この軸だけでは境界線として不十分です。

本質的な境界線:相手の「状態評価」が行われているか

叱責と指導を分ける最大のポイントは、次の一文で表現できます。

指導と叱責の境界線は、まず指導する側が

相手の「働く動機」「学習意欲」「現時点の理解力」を評価しているかどうかに引かれる。

ここで問われているのは、テクニックの話ではありません。

この部下は、今どれほど仕事に価値を感じているか

成長したい気持ちが、どの程度残っているか

どのくらいの情報量・抽象度まで理解できる状態なのか

こうした“相手の内面の状態”を無視したまま言葉をぶつけるのは、

指導ではなく、叱責に近い行為になりやすいのです。

状態に応じて「指導方法」を変えるべき

周囲の目がない場で時間を確保したら、その時間を使ってまずは

相手の状態(動機・やる気・理解力)を整理することが重要です。

そのうえで、指導は大きく3つのパターンに分けられます。

① やる気も理解力も高い相手

→ 端的に、要点だけ指示する指導が最適

このタイプに対しては、過剰な問いかけは不要です。

何が問題だったのか

次からどうしてほしいのか

を簡潔に伝えるだけで十分に改善が期待できます。

「ここがうまくいかなかったので、次からはこうしてほしいです」

むしろ、回りくどい「自省を促す問いかけ」は、時間の無駄になることすらあります。

相手の自主性やプライドを尊重しつつ、要点だけを明確に示す──それで足ります。

② やる気はあるが、理解力が追いついていない相手

→ 問いかけを使い、適度に認知負荷をかける

この場合は、「どこが良くなかったと思う?」といった問いかけで、

あえて適度な認知負荷をかけ、一緒に問題整理の糸口を相手の思考の中に作っていく会話が有効です。

本人にまず考えてもらい

その答えを手がかりに

必要な部分をこちらが補い、理解の抜けを一つずつ埋めていく

こうしたプロセスは、メタ認知と学習の訓練として意味があります。

「考える力」そのものを育てたい相手には、このタイプの指導が向いています。

③ 仕事への興味を失いつつある/失った相手

→ 指導より先に、離職予防・ハンドリングが必要

ここまで来ると、通常の「指導」の枠を超えています。

たとえば、次のようなパターンです。

「もうほとんど辞めたい」

「この仕事には全く魅力を感じない」

「収入のために退職したくはないけれど、自分の頭を使って働く気はない」

いずれも、仕事そのものへの動機づけがほぼ枯渇している という点で共通しています。

特に三つ目のタイプ──

「職場には居座るが、自分では考えず、最低限の労力だけでやり過ごそうとする人」は、

周囲のモチベーションを削ぎ

新しく入った意欲のある職員をスポイルし

「この職場でまじめに働くと神経が磨り減るだけだ…」という印象を周囲に与える

という意味で、組織にとってのダメージが大きい存在です。

この層に対しては、上司一人で何とかしようとするのではなく、

人事・労務・産業保健スタッフなど、しかるべき部署の担当者を交えた面談を行い

「残ってもらうなら、どの水準までは責任を果たしてもらうのか」

「それが難しいなら、どのような選択肢があり得るのか」

といったことを含めて、意欲・役割・処遇をセットで再設計する必要があります。

相手の動機・学習意欲・理解力を評価せずに、

一律に同じ「指導方法」を当てはめること自体が、すでに指導ではないのです。

叱責とは「想像力の欠如」である

こうした整理を踏まえると、叱責の正体が浮き上がってきます。

叱責とは、指導される側の内面を一切考慮せず、

自分の怒りだけをぶつけ、それを指導だと錯覚している状態の産物である。

相手の動機や理解力に配慮しない叱責は、

“教育のための言葉”ではありません。

ただの衝動的な発散です。

叱責の場面では、

相手の人生

相手のキャリア

職場全体の空気

といったものは考慮されていません。

目の前にいるのは「ミスをした誰か」ではなく、「怒りのはけ口」としての対象だけです。

叱責と指導の違いが明確にわかる具体例

NG例:叱責に当たるケース

会議中にミスが発覚した部下に対し、

「何度言わせるんだ!」「お前は本当にダメだな」と怒鳴る人前で過去の失敗まで持ち出し、「いつもそうだよな」と人格まで否定する

これは、

声が大きい

人前での晒し上げ

改善策よりも怒りの発散

という点から、典型的な叱責です。

OK例:指導に当たるケース

周囲の目がない場で、相手の状態(動機・やる気・理解力)を見極める

①のタイプなら

「ここが問題だったので、次からはこうしてほしい」と要点だけ端的に伝える

②のタイプなら

「どこが良くなかったと思う?」と一緒に問題整理し、理解の抜けを埋めていく

③のタイプなら

上司だけで抱え込まず、人事などと連携して今後を話し合う場を設ける

指導とは、**相手の内面を前提にした「関わり方の選択」**です。

日本型職場で境界線が曖昧になる理由

日本の職場文化では、「叱責」と「指導」が混同されやすい土壌があります。

「昔は怒鳴られて育った」という成功体験の呪縛

「厳しさを見せないと舐められる」という誤解

叱責を「愛のムチ」「本気のサイン」などと言い換える文化

受け手の問題(メンタルが弱い、打たれ弱い)にすり替え、上司が責任を回避しがち

こうした要素が積み重なり、

本来は明確に区別すべき叱責と指導の境界線が、ぼやけてしまっています。

未熟な指導者に共通する心理構造

叱責が繰り返される背景には、上司側の未熟さがあります。

● メタ認知の欠如

「今、自分はかなり怒っている」

「この状態で話すとロクなことにならない」

といった自己観察ができないと、怒りをそのまま“正義の指導”だと勘違いしてしまいます。

● 特権意識

「上司なんだから、これくらい言って当然だ」

「相手は部下なんだから、多少きつく言われても仕方ない」

という感覚があると、感情の制御は後回しになります。

これは典型的な「自分を棚に上げる」態度です。

● 相手の状態を評価しない「思考の怠慢」

部下の「働く動機・学習意欲・理解力」を評価しないまま

全員に同じ言い方をする

自分の“持ち味”としての叱り方を疑わない

こうした状態は、ある意味で思考の怠慢です。

結果として、叱責は

「部下の成長」ではなく、「上司の自己保身や自己満足」を満たす行為

へと堕してしまいます。

外形でわかる叱責と指導の違い(チェックリスト)

叱責と指導は、外形だけ見ても次のような違いがあります。

叱責は声が大きく、指導は穏やか

叱責は過ちを責め、指導は改善点を示す

叱責は長時間、指導は短時間

叱責は相手を萎縮させ、指導は前向きにさせる

叱責は一方的、指導は双方向

叱責は感情の発散、指導は成長支援

管理職向けセルフチェック

次の項目にどれくらい当てはまるか、心の中でチェックしてみてください。

□ ミスをした人の内面(動機や理解力)を評価する習慣がない

□注意するとき、声が自然と大きくなりがちだ

□ 注意のあと、「言い過ぎたかも」と後悔することがある

□ 部下が以前より相談に来なくなったと感じる

□ ミスを指摘するとき、過去の失敗まで一緒に持ち出してしまう

複数当てはまる場合、

知らないうちに「叱責寄り」のコミュニケーションになっている可能性があります。

仕事への意欲を失った職員には「退職予防」が先

すでに仕事が嫌になっている職員に対しては、

叱責か指導か以前に、退職予防を戦略的に考える必要があります。

何が一番つらいのか

どのあたりから「嫌だ」と感じ始めたのか

何ならまだ続けてもいいと思えるのか

どれくらい“もう限界”に近いのか

こうした聞き取りが、何より優先されます。

職場として本当に残ってほしい人材であれば、

配置転換や業務量の調整といった「環境側の手当て」を先に検討すべきです。

叱責を続けるリスク

叱責が日常化した職場では、次のようなことが起こります。

部下が委縮し、ホウレンソウが滞る

信頼関係が崩れ、チームの結束が弱まる

優秀な人材ほど早く離職する

深刻なメンタル不調や訴訟リスクが高まる

叱責は、教育手法ではなく組織リスクとして理解すべきものです。

叱責から指導へ切り替える5ステップ

叱責から指導へシフトするうえで、意識しやすいステップを挙げておきます。

ミスを犯した人の仕事への熱意、向上心、理解力を普段から把握しておく。

改善点を短く具体的に伝える

「何が問題だったか」を、事実ベースで簡潔に伝える

部下の反応を聞く(負荷を見極めながら)

一方的に話すのではなく、「どう思う?」「どこに原因があった?」と問いかける

ただし、相手の動機・理解力・精神状態を見極め、負担になりすぎない範囲で行う

再発防止策を一緒に考える

上から答えを押し付けるのではなく、部下のアイデアも取り入れて対策を決める

できたことを評価し、成長を認める

改善への取り組みや、うまくいった点をきちんと言語化して承認する

これらのスキルを磨くことが、

部下の定着率を高め、組織の成長を支える最良の方法です。

一方で、

何度指導しても改善が見られない

仕事への動機付けが極端に低い

すでに心身の不調が疑われる

といった場合は、上司一人で抱え込むべきではありません。

人事や産業医など、しかるべき人を交えて面談する段階に入っています。

まとめ

叱責は感情、指導は成長支援

境界線の第一義は

「相手の動機・学習意欲・理解力」を評価しているかどうか状態に応じた3パターン(①高動機・高理解力、②動機あり・理解弱、③動機枯渇/省エネ居座り層)で対応を変える

嫌気がさしている職員には、指導の前に「退職予防としての聞き取り・環境調整」が必要

叱責は組織リスクであり、優秀人材ほど、他の選択肢がある人ほど先に退職する

管理職に求められるのは、怒る力ではなく「育てる力」と「見極める力」

叱責から指導へ──

そして「相手の状態を見る」という前提へ。

この視点が、あなたの職場の未来を静かに、しかし確実に変えていきます。

関連記事

当サイト内の他記事への移動

当サイト内の最上位ページへは『当サイト内記事トピック一覧』で移動できます。

筆者紹介は『理屈コネ太郎|35歳で医者になり定年後は趣味と学びに邁進中』です。