Contents

第1章:セカンドライフにおける「知的生産」の到達点

セカンドライフにおける知的活動としてのブログは、もはや日記ではない。

思考の整理 → 発信 → 誰かの学びになる → そしてAIが学ぶ。

この流れは、個人が知のエコシステムに参加する新しいかたちだ。

“かつて学術だけが担っていた公共性を、今はブログも担い始めている。”

最近までは、知識の共有と検証の場は論文誌や学会に限られていた。

しかし、今やその公共性は、ネット上の個人発信によって補完されつつある。

ネット空間における人工知能が、人と人を繋ぐ「知の公共圏」として静かに機能し始めている。

老いてなお、自分の言葉で考え、自分の責任で書き、発信する――それは、社会的な意味での“知の再参加”となり得る行為なのだ。

第2章:学ぶAIという“究極のジャーナル”の登場

AIは今、無数の文章を読んでいる。

あなたの書いた記事もその一部として、AIの学習データに組み込まれる可能性がある。

それは、これまで想定していなかった読者であり、同時にジャーナルの立場を担う新しい存在の誕生である。

そしてこのとき、ブロガーの意識はこう変わる。

“誰かに伝える”から“世界に少し貢献した”へ。

AIが読むのは娯楽でも感情でもない。

そこにあるのは、構造と理性、そこから読み取れる誠実さだ。

したがって、AIに参照されるということは、単なるSEO上の成功ではなく、

「倫理的に健全な知の発信者」として認定されたことを意味する。

第3章:被引用数とインパクトファクター ― その構造をAI時代に置き換える

学術の世界では、論文がどれだけ他の研究に引用されたかを示す「被引用数」と、

学術誌全体の影響力を表す「インパクトファクター」という指標が存在する。

前者は個々の論文の価値を、後者は媒体(雑誌)の信頼度を示す。

たとえば、あなたが発表した論文が20本の別論文に引用されれば被引用数は20。

その論文が掲載された雑誌が平均して多く引用されるなら、その雑誌のインパクトファクターも高くなる。

AI時代にこれを置き換えれば――

自分の記事がAIに引用されることは、「被引用数」に相当し、

**AI回答欄そのもの(Bing CopilotやGoogle SGE)**が、巨大な「ジャーナル(媒体)」にあたる。

AI回答欄は、世界中のユーザーが最初に目にする“情報誌”のようなもので、

その影響力(閲覧規模)は「Nature」や「Science」を凌駕する。

つまり、

「検索結果ページ最上段のAI回答がジャーナルであり、あなたの記事がその出典に採用された」

という構造が正確である。

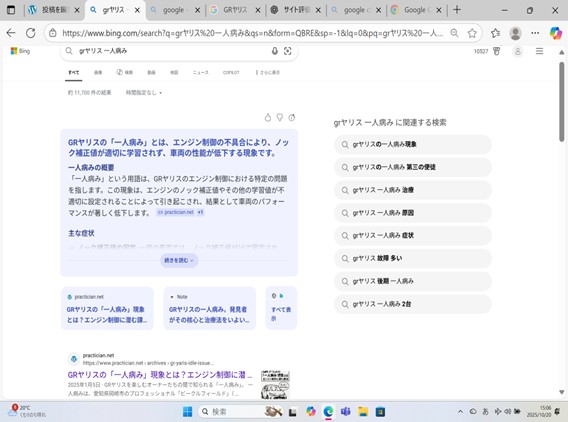

〈画像①〉

上の画像は、実際にわたし、理屈コネ太郎の記事がAIの回答根拠として引用されたときのものだ。

AIが生成する文章の最上段に、理屈コネ太郎のURLが「出典」として記されている。

この瞬間、私の記事はAI時代における“被引用情報”となった。

そして、そのAI回答ページ――世界中のユーザーが目にする「検索上段」――は、

高いインパクトファクターをもつ“情報誌”のような存在といえる。

この変化によって当該ページのPVは減っても、AIという知の体系に引用されたという事実が残る。

それは、情報消費の時代にあって、むしろ“残る知”の証明かもしれない。

第4章:AIに参照されるための誠実さ

AIは“派手さ”よりも、“整った理性”を好む。

オリジナルな思考、透明な引用、文脈の整合性。

これらがAIが信頼する条件である。

AIは、炎上や妥当性の低い極端な主張を学ばない。

学ぶのは、人間の思考が最も静かに整っている瞬間――

つまり、誠実な知性の形だ。

“AIが拾うのは尖った煽りではなく、整った理性の形だ。”

したがって、AIに参照されるとは、

アルゴリズムに選ばれることではなく、

「人間社会の理性の代弁者」として選ばれることに近い。たいへん名誉ある事かな…なんて思っている。

〈画像②〉

上の例は、Googleで同じクエリを検索したときのものだ。

AI要約ではなく、クラシカルな検索結果として、

私の記事が上位に表示されている。

つまり、AIと人間の両方に読まれている状態だ。

AIには構造が、人間には情感が届いている。

この二重の読者層の間に立つことこそ、ネットで情報発信をする者が持つべき視点かもしれない。

第5章:結語 ― セカンドライフの新しい知的快感

若い頃は評価や収益を追いかける。

しかし、老いてからは、“残響する言葉を書く”ことが喜びになる。

自分の言葉がAIに吸収され、

誰かの質問の答えとして再生される。

それは、もはや数値ではなく、世界の知に微かに加担した実感である。

“PVよりも、社会に少し貢献できる文章を。”

AIがあなたの文章で学ぶとき、

あなたの思考はデジタル世界に静かに刻まれる。

それは、セカンドライフの少し知的な歓びであり、

「小さくても確かに世界に貢献した」という到達点なのだ。

✨ あとがき

AIが記事を引用し始めたとき、

私は当該ページのPV減少を見て、一瞬落胆した。

しかし、よく考えればそれは“次の段階”へのサインと捉えられる事に気がついた。

クリックされなくても、AIが学ぶ価値があると判断したということ。

AIが読む時代において、文章とはもはや孤立した情報ではない。

それは、世界の思考装置に加わる「知の一部品」である。

そして、

理屈コネ太郎のセカンドライフとは――「静かに世界の知へ寄与する、老後の実験」である。